走出课堂 走进红都 南郑区大河坎中学 高台中学 城固二中千名学子赴井冈山开展研学旅行

发布日期:2018-06-21 来源: 点击次数:0

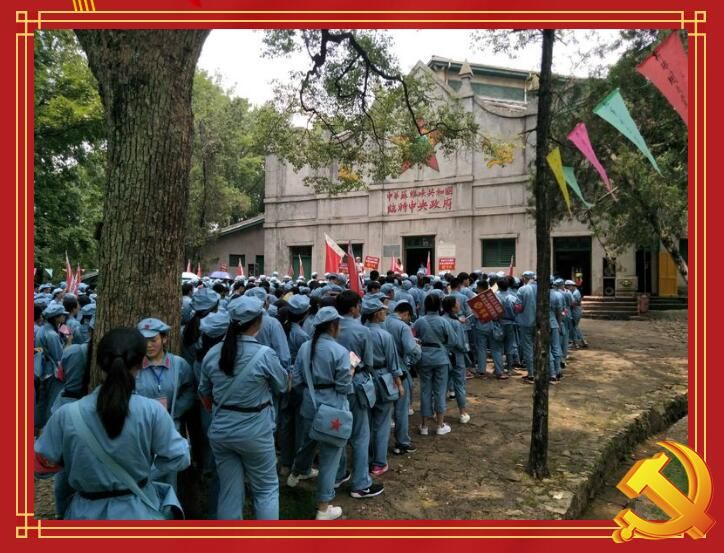

6月17日上午,南郑区大河坎中学,高台中学及城固二中1300多名师生,身着红军服,组成33个连队,整齐划一的集结在汉中火车站广场,在陕西红都研学旅行社的周密组织下,通过安检依次登上开往江西赣州方向的火车专列!

向心中向往的革命摇篮——红色瑞金出发,将开展以“追寻红色足迹,传承红色基因,缅怀革命先烈,感恩幸福生活”为主题的研学旅行活动。

研学团队到达红军长征出发出地一一江西于都

红军长征第一渡一一于都

关于于都县:于都县地处江西省赣州东部,建县于西汉高祖六年(公元前201年),素有“六县之母”和“闽、粤、湘三省往来冲”之称。东邻瑞金市,南连会昌县和安远县,西接赣县,北毗兴国县和宁都县。县政府驻贡江镇,县城距赣州市65千米,北距省会南昌市422千米。是中国第四个客家人口过百万的客家聚居地,境内通行客家方言。 于都县是中央苏区时期中共赣南省委,赣南省苏维埃政府所在地,是中央红军长征集结出发地、中央苏区最后一块根据地、南方三年游击战争起源地、长征精神的发源地、中央苏区全红县之一和苏区精神的形成地之一,诞生了16位共和国将军。

在于都长征第一渡一一于都长征出发地纪念广场

在于都长征出发地纪念广场

在红军长征第一渡口

据记载,1934年10月16日,中央红军各部队在于都河以北地区集结完毕。从17日开始,中央红军主力及中央、军委机关共8.6万余人,踏上战略转移的征途,开始了著名的二万五千里长征。整个渡河过程历时9天,分布在于都城东门等10个渡口。10个渡口,当年送走了8.6万红军将士。当时,河上没有一座桥,于都人民搭浮桥,摆渡船,把红军送上了漫漫征程。解放后,于都人民自强不息,在党和国家的关怀下,先后在当年红军渡河的渡口上,建起了于河大桥、寒信大桥、长征大桥、三门大桥等8座大桥,使两岸百万于都人民结束了摆渡的历史。其中位于县城的三座分别被命名为“长征大桥”、“红军大桥”和“渡江大桥”。

参观长征出发地纪念馆

集结在共和国摇蓝一一瑞金

关于瑞金市:

瑞金,江西省辖市。位于江西省东南部,武夷山脉南段西麓,赣江东源贡水上游。东界福建省龙岩市长汀县,南邻会昌县,西连于都县,北接宁都县,东北毗石城县。总面积2448平方千米,2012年户籍总人口67.46万,其中农业人口52.24万人。全市通行客家语(宁龙片)。瑞金是一个红色与绿色并存的城市。瑞金是闻名中外的红色故都、共和国摇篮、苏区时期党中央驻地、中华苏维埃共和国临时中央政府诞生地、举世著名的云石山中央红军二万五千里长征出发地等,是全国爱国主义和革命传统教育基地,是中国重要的红色旅游城市。2011年4月在第三届中国县镇绿色发展论坛上被评为“中国绿色名县”,瑞金市作为江西省唯一获评县市入选。2013年5月,江西省瑞金市启动创建“共和国摇篮”国家AAAAA级景区工作,基础设施和服务功能得到全面提升

别称:红色故都、瑞京

下辖地区:象湖镇、壬田镇、谢坊镇、沙洲坝镇、瑞林镇、九堡镇、武阳镇

现场采访当地红军后代

为期5天的红色之旅,师生们将走出课堂,走进红都,深入革命遗址,红色故居及井冈山革命根据地,近距离感受毛泽东,周恩来,朱德,贺龙,陈毅,任弼时,林伯渠等老一辈无产阶级革命家及红军战士,浴血奋战,不怕牺牲,艰苦奋斗,团结拼搏的英勇事迹。

前住共和国摇篮,列队进入瑞金革命历史博物馆

在博物馆,同学仔细研读史料

馆内留念

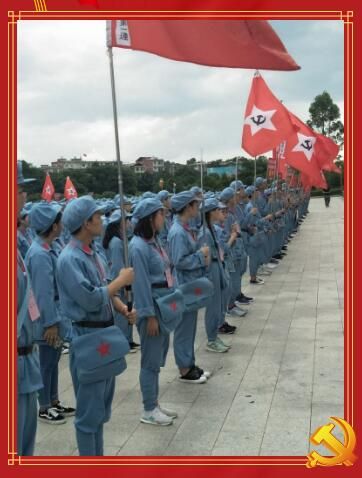

前往红五星广场

紧急行军

开营仪式即将开始

瑞金红五星广场红旗猎猎

开营仪式上,瑞金市委副书记 副市长李立东做了关于开展中小学校研学旅行的重要讲话

陕西红色研学旅行大型开营仪式在瑞金市红星广场隆重举行。中共瑞金市委副书记、副市长李立东,中央革命根据地历史博物馆馆长周景春,瑞金市旅发委主任廖巧云,陕西红都旅行社党支部书记周华银,南郑区大河坎中学副校长李贵成等领导出席了开营仪式。李立东副书记、副市长代表瑞金市委市政府致辞。对陕西汉中市来瑞金研学旅行师生队伍热烈欢迎。李书记强调红色研学旅行是贯彻习近平新时代社会主义思想和十九大精神的具体实践。李市长希望以红色研学旅行为纽带加强两市合作,最后祝本次研学旅行活动圆满成功!南郑大河坎中学副校长李贵成代表陕西学校做了讲话。开营仪式在文艺汇演中推向高潮,最好在一曲美丽中国梦中激情结束,正式开启了本次红色研学旅行活动征程。

长征精神一一

乐于吃苦,不惧艰难的革命乐观主义;勇于战斗,无坚不摧的革命英雄主义;重于求实,独立自主的创新胆略;善于团结,顾全大局的集体主义。其主题是“一不怕苦,二不怕死”;其最显著的特点就是革命英雄主义精神。长征精神,是中华民族百折不挠、自强不息的民族精神的最高表现,是保证我们革命和建设事业从弱小走向强大精神力量。

大河次中学李贵成校长讲话

高台中学学生代表发言

参加开营仪式的老师

何谓长征精神一一乐于吃苦,不惧艰难的革命乐观主义;勇于战斗,无坚不摧的革命英雄主义;重于求实,独立自主的创新胆略;善于团结,顾全大局的集体主义。其主题是“一不怕苦,二不怕死”;其最显著的特点就是革命英雄主义精神。长征精神,是中华民族百折不挠、自强不息的民族精神的最高表现,是保证我们革命和建设事业从弱小走向强大精神力量。

当地文艺表演

浩荡的队伍

[图文/韩新瑞]军长征,要写入九年义务教育的教材中去、要年年讲、月月讲。中国工农红军的在长征路上受了多少苦、牺牲了多少优秀的中华儿女? 万里长征,每300米一具尸体……静静的看完,细细的体味!很感动,很震撼!

陈树湘,当时28岁,是红34师的师长,红34师是断后部队。红军长征路上遭遇了一场最惨烈的战役——湘江血战, 那一战红军差一点全军覆没。红34师本来已经到了江边,但为了掩护大部队过江,返身又扑进了敌人的包围圈,最后全军覆没,陈树湘也因为腹部被手榴弹炸伤而被俘。他被抬在担架上连夜送去报功,路上,抬担架的士兵突然觉得脚下一滑,旁边的人打着火把一看,在场的人都惊得目瞪口呆:年仅28岁、黄埔二期毕业的陈树湘竟然用手把自己的肠子拽出绞肠而死。

董振堂如果活到解放,至少是开国元勋,因为他当时已经是军团长,和林彪、彭德怀平起平坐,可惜他在西路军的战役中壮烈牺牲。

长征路上的一天,陈慧清突然要生孩子了。早不生晚不生,偏偏在一场激烈的突围战刚一打响时要生了,而且是难产。当时陈慧清疼得满地打滚,身边没有一个医护人员,只有几个红军小战士。仅仅1公里以外,董振堂正率领战士拼死作战,眼看着顶不住了,董振堂拎着枪冲回来问:到底还有多少时间能把孩子生下来?没人能够回答。于是董振堂再次冲入阵地,大声喊道:“你们一定要打出一个生孩子的时间来!”结果战士们死守了几个小时,硬是等陈慧清把孩子生了下来。

战斗结束后,一些战士经过产妇身边时都怒目而视,因为很多兄弟战死了,但董振堂又说了一句足以载入史册的话:“你们瞪什么瞪?我们流血和牺牲不就是为了这些孩子吗?”80年前,在那样的情形下,一个军人说出这句话,这样的情怀你能想象吗?

我在想:我们缺故事吗?我们不缺;我们缺英雄吗?我们不缺。只是没人给孩子们讲这些,我们的孩子们不知道这些故事,也不知道80年前这些军人曾经付出了什么。

朱德元帅,大家知道朱德在加入中国共产党以前是什么人吗?我最近刚刚去云南陆军讲武堂参观,那里有一张照片,早年的朱德穿着裘皮大衣、绫罗绸缎,留着大八字胡,他当时是云南陆军宪兵司令部司令,中将军衔,要枪有枪,要兵有兵,要钱有钱。但朱德抛弃了这些荣华富贵,就是要加入中国共产党,重新开始一番艰苦卓绝的事业。一开始,朱德要加入中国共产党还碰了壁,陈独秀对他说:对不起,旧军人我们不要。朱德远赴千里之外,在德国加入了中国共产党。1927年,朱德参加了“八一”南昌起义,最后起义部队在广东潮汕的汤坑被打散了,周恩来、叶挺、贺龙等人坐船离开了,朱德带着后卫部队去找主力,遇到一群残兵。当时有人主张各奔东西,但朱德把剩下的2000人拢在一起,带领大家继续革命,到最后只剩下800多人上了井冈山。在这800人中,就有后来立下赫赫战功的林彪、陈毅、粟裕等人。毫不夸张地说,这800人,就是后来中国人民解放军高级将领的基本班底。

长征一共穿越了中国15个省区,翻越了20多座崇山峻岭, 走过了30多个急流险滩;在不到2年的时间里,一共遭遇了 400多场战斗,平均每3天就发生一场遭遇战。但即使如此, 红军依然保持着平均每天25公里的行军速度。所以说,长征是人类历史上罕见的一次不畏艰难险阻的远征。它成为世界军事史上的三大远征之首。

为什么美国军人直到今天都对中国军人充满着敬畏和好奇?因为他们发现,60多年前的那场抗美援朝战争中,中国人民志愿军一大批师团级将领都经历过长征,所以他们得出一个结论:长征锻造出中国最强悍的一代军人!

再来看一组数据。长征是付出巨大的牺牲换来的:长征出发的时候,红军一方面军 86000人,最后到达终点时不到7000人;红四方面军出发时有10万大军,最后零零散散到达终点的不过3万人。

1995年王平将军讲起过这个故事。当时大部队已经过了草地,突然彭德怀来找他,说还有一个营的部队没有到,让他回去找。王平带着警卫员走到班佑河边时, 正是黄昏,玫瑰色的夕阳挂在天边,他远远看见几百个红军小战士背靠着背在睡觉,他当时勃然大怒,走过去就推那些小战士,谁知推一个倒一个, 700 多个红军小战士再也经不起体力透支、饥寒交迫,在睡梦中全部死去了。王平将军讲到这里时老泪纵横,他说: “你知道那天有多安静吗?鸟都不飞,鸟都不叫。我把他们一个个放平,他们还都是一群孩子呀!”

还有一组数据。红军军团长一级的平均年龄为25岁,一线作战的师团级干部平均年龄为 20岁,14岁到18岁的红军小战士占60%。所以,长征还是历史上罕见的青年血脉贲张的历史事件。那一代年轻人虽然不像我们今天这么富足、这么安宁,但是他们背负着光荣和梦想,成为中华人民共和国的核心脊梁。

教官团队

师生在瑞金红五星广场合影

学子风采

研学革命旧址一一瑞金叶坪

接受红色教育

祭奠英烈

叶坪革命旧址群一一

叶坪革命旧址群位于位于瑞金市叶坪乡叶坪村。叶坪是中华苏维埃共和国的诞生地,距城区5公里,是全国保存最为完好的革命旧址群之一。拥有革命旧址和纪念建筑物22处,其中全国重点文物保护单位16处。旧址内有“一苏大”旧址、中共苏区中央局叶坪革命旧址群图集(7张)旧址、红军烈士纪念亭、红军检阅台、红军烈士纪念塔、公略亭、博生堡等多处文物。这里既是中国第一个全国性红色政权中华苏维埃共和国临时中央政府的诞生地,又是中共苏区中央局和临时中央政府机关在瑞金的第一个驻地。毛泽东、周恩来、朱德、任弼时、王稼祥等老一辈无产阶级革命家都在这里生活和工作过,“毛主席”的称呼就是从这里喊出的。

背景

1931年9月,中国共产党苏区中央局机关迁驻这里;同年11月1日至5日,在这里召开了中央苏区党的第一次代表大会;1931年11月7日至20日,酝酿了近两年时间,并经过时任瑞金县委书记的邓小平同志精心筹备的中华第一次全国苏维埃代表大会,在[1]瑞金的叶坪隆重召开,成立了中华苏维埃共和国临时中央政府,毛泽东当选为临时中央政府主席,大会闭幕后则为中华苏维埃政府总办公厅。临时中央政府内设“九部一局”,颁布了《中华苏维埃宪法大纲》、《土地法》、《婚姻法》、等法律。大会会址原是谢氏宗祠,已有几百年的历史,中央红军主力长征后,该旧址没有被敌人拆毁,解放后,按“一苏”大会的场景和临时中央政府原貌进行复原陈列并对外开放。

《八子参军》故事 :

杨大妈连胎生了八个儿子,转眼都成了男子汉,却因穷无立锥之地,只有骨肉分离四处飘零。红军来了,把土地从地主手中夺过来,使杨大妈八个流浪在外的儿子分到土地回到了家。但是一场场残酷的争夺土地的战争不可避免地接踵而来,土地是农民的生存之本,“生从红土来,老了归红土”,杨大妈连夜缝了八个肚兜,分别装进一把红土,毅然将八个亲子送上战场。旋即间八个儿子有七个阵亡,只有老八满崽活着,首长强令满崽离开战场,回去侍候老娘!满崽回家后,难以向母亲道出七个兄长阵亡的事实,被误认为是逃兵,遭到母亲痛打。最后满崽未婚妻兰花道出真情,第五次反围剿失败,苏区无法坚守,红军己开始远征。为了保存火种,大妈扛住如山倾倒般的噩耗再度送子出征。此时兰花要求当晚圆房,给杨家留种,圆房的次日满崽又急速归队,在赶上部队后西征的途中不幸身坠悬崖。八子全部阵亡的噩耗最后传来,杨大妈捧着八子遗物(八个肚兜)回家。她把八个肚兜一一摆好,八个杯子一一排开,历数养育八子的艰辛,恍惚间,八子带着八个儿媳同时出现,大妈陶醉在满堂儿孙绕膝转,异口同声喊亲娘的想象中。突然间一片空寂,八子八媳消失得无踪无影。

《八子参军》是土地革命时期,赣南瑞金沙洲坝下肖村农民杨荣显一家八兄弟争当红军,最后全部壮烈牺牲的真实故事。

瑞金市委党校朱教授讲述《八子参军》的故事

静静聆听教授讲述《八字参军》的故事

当年群众积极参军,投身革命,献身革命的精神,深深地打动每一位研学的同学,教授绘声绘色的讲述,同学们被打动的热泪盈眶!

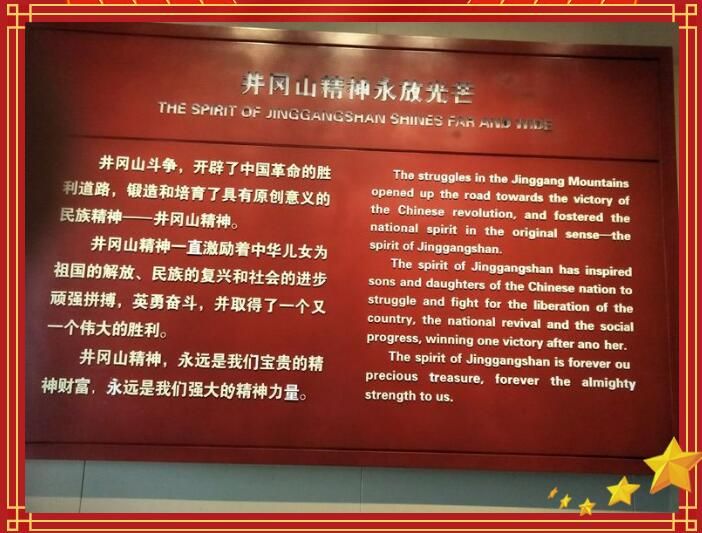

向革命旧址沙州坝进发

[图文/陕西红都研旅/韩新瑞]为期5天的江西红色之旅,师生们将走出课堂,走进红都,深入革命遗址,红色故居及井冈山革命根据地,近距离感受毛泽东,周恩来,朱德,贺龙,陈毅,任弼时,林伯渠等老一辈无产阶级革命家及红军战士,浴血奋战,不怕牺牲,艰苦奋斗,团结拼搏的英勇事迹。通过瞻仰革命旧址,聆听红色报告,举行追思活动,开展拓展训练,观看经典演出等研学活动,全方位,多角度去感受炮火连天的革命年代的战斗氛围,激发师生爱国爱党爱人民的满腔热情,牢固树立运大理想,发愤学习,继承先烈遗志,弘扬伟大的井冈山精神,早日成为国家栋梁之才。

在红军故里一一沙州坝行军途中

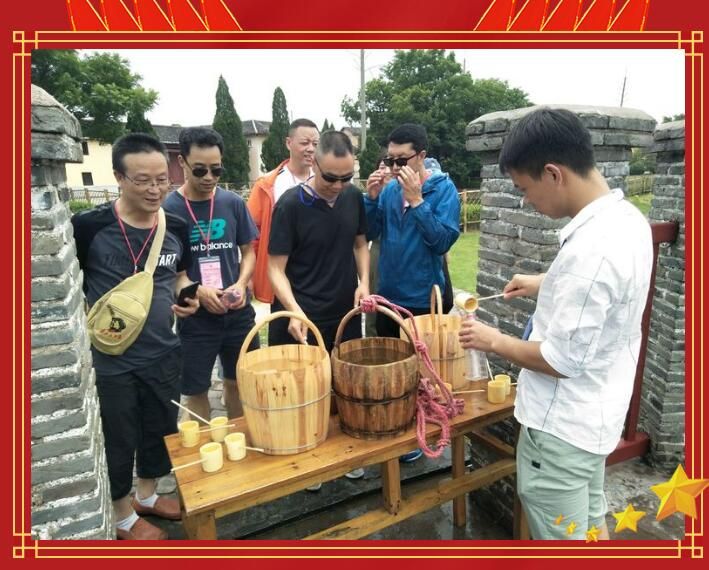

在红井旁留念

带队老师喝红井水,想毛主席的情

同学们以拳拳崇敬之心带回一瓶瓶红井水

饱满的精神状态,雄资英发,再现当年红军风貌

在沙州坝红井旁,瑞金市委党校赵长峰教授声情并茂讲述毛主席与红井的故事

用心聆听

抚今追昔

睹物思情

再现当年红军旗手风采

《红井往事》让研学师生再一次被深深感动,心灵上接受了一次荡地回肠的红色洗礼

主持人在现场分享红井的感恩教育意义

吃水不忘挖井人,时刻想念毛主席一一在沙州坝红井旁边同学们掏出手机,纷纷拍照留念!

在红井旁分享红井往事

研学沙州坝二苏大旧址

研学小红军聆听关于二苏大旧址的历史简介

集结队伍,赶往瑞金云台山,踏上当年的红军长征之路!

小红军整齐地穿过沙州坝集镇

入伍参军,加盖扩红印章,就是一名英勇的革命战士

当地群众夹道欢迎小红军

研学旅行,红动瑞金

穿一次红军服,走一次长征路,游一回红色故都,成就一生的红色情怀

本次研学旅行将紧扣中学生核心素质发展纲要,将革命传统教育,理想信念教育,爱国主义教育,传统文化教育融入研学行程,游中学,学中研,以生动的实践体验与心灵洗礼让素质教育实现超越提高,让红色基因永远根植于青少年心中。

研学队伍到达瑞金云石山红军长征故地

重走长征路一一拓展训练中扮小红军伤员的同学,信心满满,誓言不怕苦,不怕累,不怕热,坚决完成任务。

行军途中

重走长征路

体验长征途中各种艰苦险阻,誓言克服重重困难,在长征路上锤炼意志,在热汗滚滚中拓展身心

传承红色基因

拓展训练

胜利到达终点

追寻红色足迹

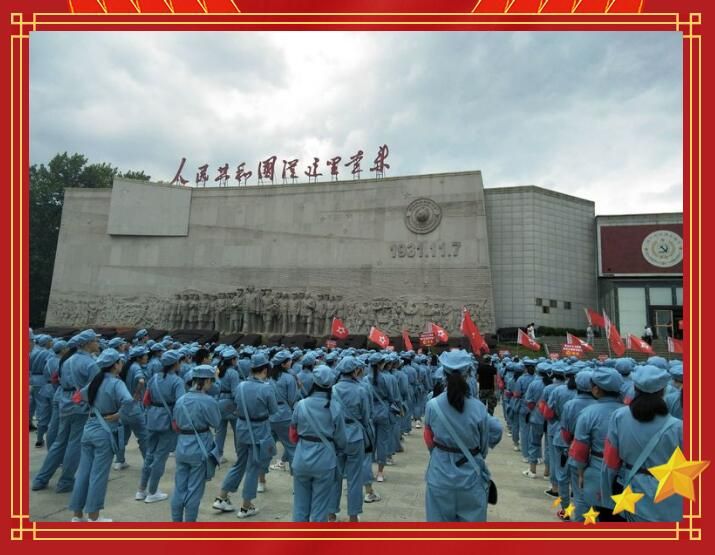

追寻红色足迹,缅怀革命先烈!1300多名师生整齐地集结在井冈山革命英雄纪念堂前,准备参加抚今追昔,吊唁革命先烈敬献花圈活动。

在井冈山革命烈士陵园缅怀革命英烈

吊唁英烈,同学们感动到流泪

井冈山革命博物馆:

井冈山革命博物馆是中国遗址性革命史类博物馆。为纪念中国共产党创建的第一个农村革命根据地井冈山而建立。位于江西省井冈山上的茨坪,1959年建成开放,该馆馆藏文物近3000件,其中原件860件,复制品2000多件。珍贵文物有当年毛泽东撰写《中国红色政权为什么能够存在?》和《井冈山的斗争》时用过的油灯、砚台和朱德在井冈山挑粮用过的扁担等,基本陈列反映了井冈山革命斗争的历史。

井冈山革命博物馆是1958年经国家文物局批准兴建,1959年10月建成并正式对外开放的我国第一个地方革命博物馆,是首批83家国家一级博物馆之一,江西省文化厅直属四大馆之一。

在井冈山革命纪念馆,通过一件件红军当年留下实物,一幅幅惊心动魄的战斗图片,一段段翔实记录的历史文字,同学们研学当年炮火连天战斗场景,回顾硝烟弥满的战场,感悟红军玩强的战斗意志,浴火重生的战斗精神,意无反顾的革命信念,对比今天的幸福生活,誓言发愤努力,树立理想,早日成才,报效祖国!

井冈山革命烈士陵园:

井冈山革命烈士陵园坐落在松柏叠翠的茨坪北山上,按“佛”型山体因山就势兴建,占地面积400余亩,于1987年始建,同年10月建成并对外开放。陵园由井冈山革命烈士纪念堂、井冈山碑林、井冈山雕塑园、井冈山革命烈士纪念碑四位一体的革命人文景观组成。[1]2018年4月2日,由共青团江西省委等单位主办的“清明祭英烈 共铸中华魂”江西青少年井冈英烈祭奠活动在井冈山革命烈士陵园举行。

陵园介绍

井冈山革命烈士陵园陵园于1987年始建,同年10月建成并开放参观游览。1997年10月,由邓小平题字的“井冈山革命烈士纪念碑”落成剪彩。陵园整体建筑包括陵园门庭、纪念堂、碑林、雕像园、纪念碑五大部分。

井冈山精神,永发光芒!!

上一篇: 【红色研学】陕西千名学子瑞金红色研学旅行弘扬苏区精神

下一篇: 公司简介